【IPO】产能 营收规模双领先 长信化学盈利能力长期偏低;半导体设备厂商世禹精密拟A股IPO;一周概念股:引线框架市场有望回温

2.【IPO一线】半导体设备厂商世禹精密拟A股IPO 已进行上市辅导

3.【IPO一线】国科天成创业板IPO成功过会:供应商依赖问题等成为问询重点

4.沪硅产业:大基金二期参与了公司定增

5.TCL中环:持续推动度电成本降低,引导光伏产业链价格进入正轨

6.一周概念股:引线框架市场有望回温 Ouster起诉禾赛科技能否扭转颓势?

1.【IPO价值观】产能、营收规模双领先背后,长信化学盈利能力长期偏低

集微网消息,虽然近期锂材价格大跌,但随着新能源汽车产业持续向好,锂材行业发展仍呈景气趋势,带动产业链企业继续加码产能扩产,其中主营N-甲基吡咯烷酮(NMP)、碳纳米管(CNT)等锂电池材料的山东长信化学科技股份有限公司(以下简称“长信化学”)已于日前启动上交所主板IPO上市进程,计划募资9.25亿元投建年产14万吨N-甲基吡咯烷酮(NMP)项目。

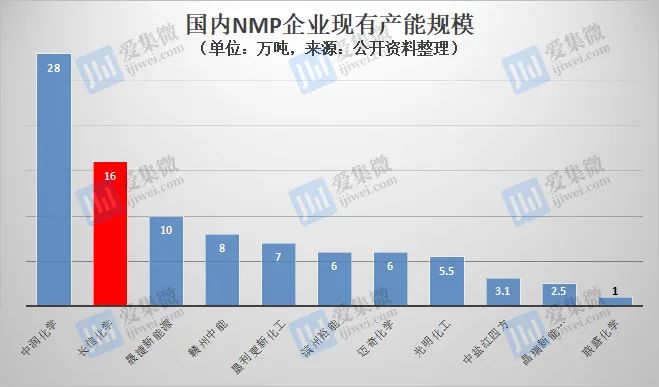

笔者查询发现,历经多年发展,长信化学已发展成为行业内NMP产能规模最大的企业之一,产品也进入到比亚迪等一线动力电池企业,近年来业绩快速增长,至2022年H1,营收大幅高于可比公司。不过,在营收快速发展的背后,长信化学的盈利能力仍需改善。

NMP行业生产规模最大企业之一

N-甲基吡咯烷酮(简称NMP)属于氮杂环化合物,锂电池制造是其最大应用市场,占比约80%,不过我国NMP相关产业起步晚,早期主要依赖进口。直到2008年后,产能规模才快速提升,随后又通过持续的技术迭代,NMP的纯度才实现了突破性进展,开始在锂电等高要求领域实现自主。

公开资料显示,包括比亚迪等公司在内,目前我国涉及NMP生产的企业超过15家,其中11家已投产企业合计产能接近100万吨/年,根据起点锂电数据,2021年我国NMP产量超50万吨(含10万吨产品出口至海外),位居世界首位。

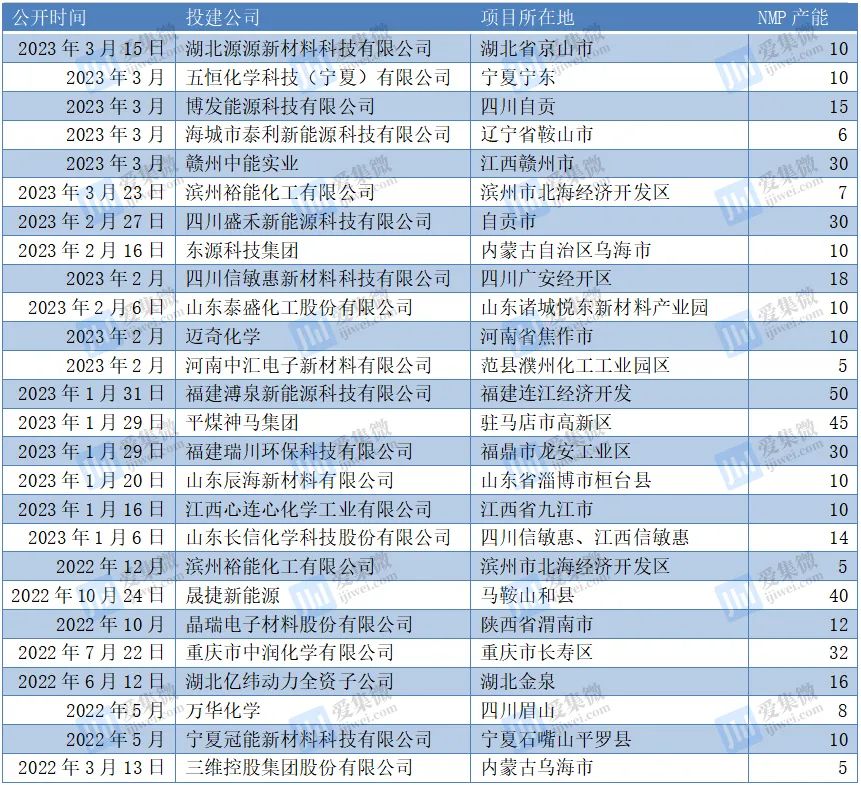

近年伴随新能源汽车产业持续景气,NMP产量继续呈快速增长趋势,根据GGII等机构统计数据,2022年全年国内NMP需求量约为78万吨,预计到2025年将达215.15万吨,带动了国内相关企业继续扩产。根据BDO研究院不完全统计,2022年3月至2023年3月,在建+拟建NMP产能超过400万吨/年。

近一年不完全统计NMP在建/拟建项目(单位:万吨/年,来源:BDO研究院,集微网)

长信化学作为受益企业之一,其产品主要为N-甲基吡咯烷酮(NMP)、碳纳米管(CNT)等锂电池材料以及γ-丁内酯(GBL)、2-吡咯烷酮(2-p)、环己胺(CHA)、二环己胺(DCHA)、糠醇(FA)等精细化工材料。

其中,NMP是其核心产品,2019年-2022年H1(下称“报告期”)营收占比均在55%以上。

截至IPO招股说明书签署日,长信化学已有NMP产能16万吨/年,报告期内NMP产量分别为5.32万吨、5.91万吨、7.86万吨、5.66万吨,是行业内生产规模最大的NMP企业之一,且报告期内基本做到了产销平衡。

为适应未来锂电行业的发展需求,长信化学此次IPO计划募集资金9.25亿元,主要用于14万吨/年的NMP和2万吨/年的CNT两大锂材项目;根据其2021年-2025年产能规划布局,将在山东、安徽、内蒙古、江西、四川五省六地启动新产能建设,至2025年底NMP年综合产能将达80万吨/年,继续稳固其在NMP领域的行业地位。

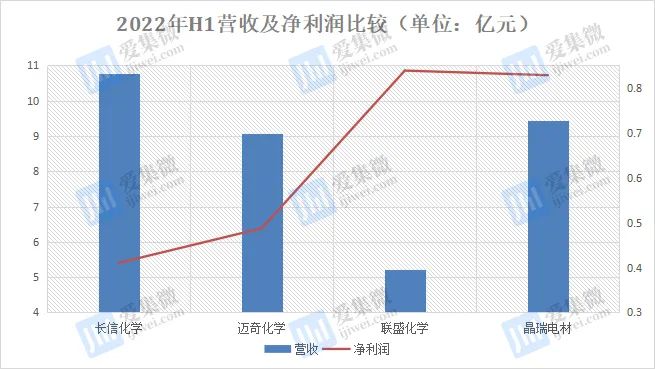

随着NMP营收的不断增长,长信化学的总营收也在持续增长。招股书显示,报告期内,长信化学的营业收入分别为8.35亿元、6.37亿元、15.73亿元、10.78亿元,整体呈快速增长趋势,营收规模直追晶瑞电材,并于2022年H1在可比公司中位列第一。

盈利能力弱,多家子公司持续亏损

与营业收入快速增长并引领行业相比,长信化学的盈利能力却呈现另一极端。

IPO招股书显示,报告期内,长信化学归属母公司股东的净利润分别为1316.1万元、3083.18万元、12893.52万元、4104.17万元,其中2021年主营业务毛利和净利润较高,主要系2021年产品价格大幅上涨、市场总体供不应求、毛利率大幅提高所致。2022年市场供应缓解,加上新冠疫情的影响,主要产品毛利率回落。即便如此,与可比公司相比,报告期内长信化学的净利润仍出现多次垫底的情况。以2022年H1为例,该报告期长信化学营收位列第一,但净利润却大幅低于可比公司。

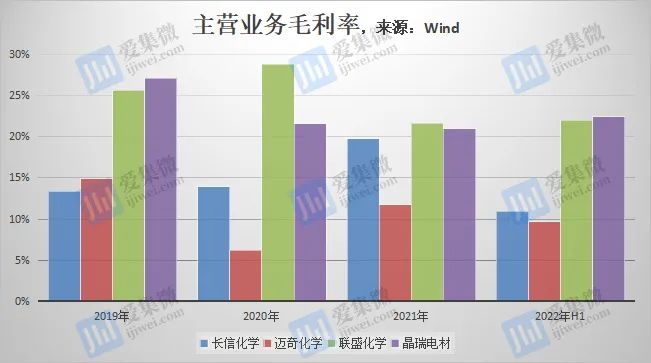

造成营收与净利润倒挂,毛利率是重要影响因素。IPO招股书显示,报告期内,长信化学毛利率分别为13.37%、13.92%、19.73%、10.95%,呈现较大的波动幅度。与可比公司相比,报告期内,长信化学的毛利率略高于迈奇化学,但大幅低于联盛化学与晶瑞电材。

据介绍,长信化学毛利率呈大幅波动,主要受原材料及能源价格波动、产品价格及结构变化、下游客户需求波动等因素影响,未来如果仍无法规避这些影响因素,长信化学仍面临毛利率大幅波动的可能。

以NMP为例,报告期内该产品售价分别为1.29万元/吨、1.31万元/吨、3.02万元/吨、3.56万元/吨,呈持续增长趋势;但其成本也呈快速上涨趋势,分别为1.14万元/吨、1.14万元/吨、2.41万元/吨、3.06万元/吨,最终导致NMP的毛利率呈大幅波动状态,报告期内分别为11.99%、12.92%、20.4%、14.12%。

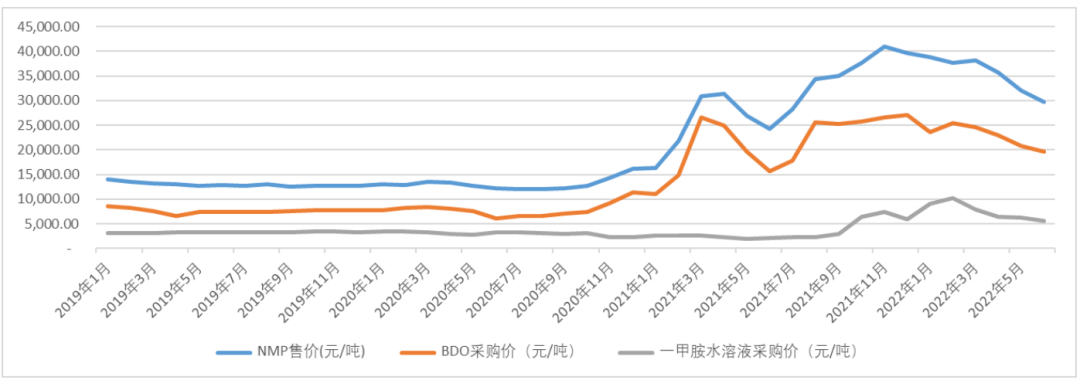

据了解,NMP产品毛利率主要受NMP销售价格和原材料BDO、一甲胺等的价格影响,报告期内,长信化学NMP销售价格、BDO和一甲胺水溶液的采购价格变化情况如下:

2020年11月之前,BDO采购价格和NMP销售价格均保持平稳,波动较小;2020年11月开始,BDO采购价格和NMP销售价格开始上涨且波动幅度较大,其中NMP销售价格涨幅较为剧烈;2022年1-6月NMP销售价格和BDO采购价格呈下降趋势,但仍保持较高水平。一甲胺水溶液采购价格在2020年11月之前保持平稳,2020年11月开始下降,2020年11月至2021年9月整体价格处于低位,2021年10月开始,一甲胺水溶液价格开始大幅上涨并保持高位波动。

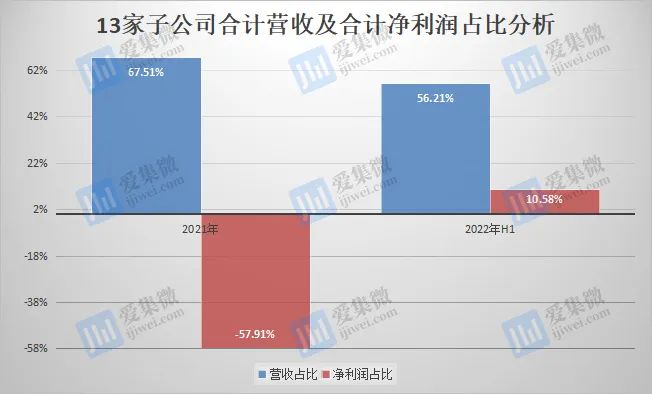

事实上,长信化学不仅整体盈利能力弱,旗下13家正常运营的子公司中,有12家处于亏损状态。安徽信敏惠是其唯一一个处于持续盈利状态的子公司,2021年、2022年H1分别实现净利润1533.94万元、1102.72万元。

进一步统计可知,2021年13家子公司合计营收为10.62亿元,占总营收的比重达67.5%,但该年度的合计净亏损高达7467.02万元。2022年H1,13家子公司合计营收6.06亿元,占总营收比重为56.21%,该报告期内合计净利润为434.16万元,占利润总额的比重仅为10.58%,盈利能力整体较弱。

值得注意的是,生意社数据显示,自今年2月下旬以来,NMP呈大幅跌价趋势,单价已由2022年12月的2.3万元/吨下跌至3月25日的1.95万元/吨,跌幅达15.22%;至4月23日,NMP价格继续下跌至1.82万元/吨。而NMP主要原材料BDO近期价格持续上扬,3月25日价格为1.14万元/吨,较2022年12月的9670元/吨上涨了17.89%;至4月23日,BDO价格仍在1.1万元/吨以上。这意味着,长信化学继续承受成本上涨压力,其盈利能力也随之承压。

2.【IPO一线】半导体设备厂商世禹精密拟A股IPO 已进行上市辅导

集微网报道,4月20日,证监会披露了华泰联合证券关于上海世禹精密设备股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。

据了解,世禹精密成立于2013年,是一家半导体中后道设备厂商,主要产品包括:各种基于基板、插座、晶圆、平板的植球机;各种微组装应用的环氧装片机、DAF装片机、超薄芯片堆叠装片机、倒装焊热压装片机、多功能IGBT贴片机;AOI检测量测系统、激光应用设备等在内的高端封测设备。

世禹精密官方消息显示,公司在多轴运动控制方面、微球植球技术、微球补球技术、芯片表面缺陷检查技术、超低荷重搭载技术、超高精度搭载技术、镜头双视野对位技术、热膨胀控制技术、超薄芯片提取技术、残缺晶圆定位吸取技术、SECS/GEM通信系统、高级语言一体化控制系统等方面有较强的技术积累。

日前,世禹精密宣布完成新一轮数亿元融资。本轮投资方包括IDG资本、中电科研投基金、厚雪资本、物产中大投资、尚颀资本、泓生资本、天马股份、东证资本、山高弘金等。

值得关注的是,世禹精密上一轮融资已获IDG资本领投、东证资本等机构跟投,本轮融资IDG资本、东证资本二次加注且吸引了知名产业资本的加入,也显示出头部机构对世禹精密的高度认可,助力高端装备制造业发展,实现高端设备国产替代,为中国半导体产业发展贡献力量。

从股权结构来看,世禹精密的控股股东为梁猛,实际控制人为梁猛、吴卫飞。其中,梁猛直接持有公司24.44%的股份,并通过担任上海蒹禹企业管理中心(有限合伙)、上海禹璞企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人间接控制公司11.66%的表决权;吴卫飞直接持有公司15.10%的股份。

此外,根据梁猛、吴卫飞、赵凯和上海璇禹企业管理中心(有限合伙)于2022年1月13日签署的《一致行动协议》,各方同意在其作为公司股东期间,在行使提案权、表决权等股东权利时形成一致行动的意思表示,若未形成一致,以梁猛的意见为准,因此赵凯、上海璇禹企业管理中心(有限合伙)为梁猛、吴卫飞的一致行动人,赵凯直接持有公司2.33%的股权且系上海璇禹企业管理中心(有限合伙)的普通合伙人,上海璇禹企业管理中心(有限合伙)持有公司3.13%的股权。综上所述,梁猛和吴卫飞为公司的共同实际控制人,双方合计控制公司56.66%的股权。

3.【IPO一线】国科天成创业板IPO成功过会:供应商依赖问题等成为问询重点

集微网报道,近日,据深交所上市审核委员会2023年第25次审议会议结果显示,国科天成科技股份有限公司(简称:国科天成)创业板IPO成功过会。

不过,创业板上市委也提出两大问题。其一是供应商依赖问题。根据国科天成申报材料,公司在 2020年及以前主要采购进口 InSb 探测器,2021 年以来主要采购Z0001 生产的国产 InSb 探测器。2021 年、2022 年,公司向Z0001采购的InSb探测器占同期InSb探测器采购总额的比例分别达 88.23%、99.87%。

请国科天成:(1)说明主要向 Z0001 采购 InSb 探测器且采购比例逐年上升的原因及合理性;(2)结合对 Z0001 的采购依赖程度及应对措施情况,说明是否具有直接面向市场独立

持续经营的能力。同时,请保荐人发表明确意见。

其二是毛利率问题。根据国科天成申报材料,报告期内公司主营业务毛利率分别为 48.90%、44.75%、38.05%。国内探测器主要供应商实际产能将持续扩大,部分同行业公司开始转向 InSb 探测器路线。公司尚不具备生产 InSb 探测器的能力。

请国科天成:(1)结合行业特征、核心技术、市场地位情况,说明是否存在短期内市场竞争加剧的风险;(2)说明毛利率下降的原因及合理性,是否会对持续经营产生重大不利影响。同时,请保荐人发表明确意见。

资料显示,国科天成是一家拥有武器装备科研生产单位二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等军工资质,主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务的高新技术企业。除光电业务外,公司还开展了遥感数据应用、信息系统开发和卫星导航接收机研制等其他业务作为补充。

国科天成光电业务定位于产业链中游,下游客户以军工配套企业、民用整机或系统制造商为主。公司主要为客户提供制冷型红外机芯、整机、电路模块等红外产品,销售制冷型探测器、镜头等零部件,并接受客户委托提供红外成像等光电领域的研制开发服务,产品和服务主要用于边防及要地侦查监测设备、光电吊舱、卫星光学载荷、红外导引头等对性能要求较高的军用领域。此外,公司还推出了以红外瞄具机芯、整机为代表的非制冷红外产品,主要用于户外狩猎、户外观测等对性价比和便携性要求较高的应用场景。

2019-2021年,国科天成实现营业收入分别为 10,825.06 万元、19,699.52 万元和32,773.73 万元,其中主营业务收入占比分别为 100%、99.75%和 98.23%。

分产品来看,国科天成光电业务收入分别为 9,935.06 万元、17,814.94 万元和29,039.30 万元,其中:红外产品业务收入及占比逐年增长,并带动零部件业务收入快速增长;光电研制业务受公司研发资源限制所能承接的项目数量有限,收入规模相对稳定,占比则呈逐年下降趋势。

其红外产品收入主要来自制冷型红外产品,各期收入分别为 2,768.13 万元、8,299.05 万元和 12,612.81 万元,占比分别为 80.75%、92.28%和 73.17%。公司制冷型产品凭借性能和差异化优势获得下游客户广泛认可,2021 年大批量使用国产 InSb 探测器后,公司制冷型机芯及整机的生产成本显著下降,从而能够以更具优势的价格参与市场竞争,进一步提高了产品的市场竞争力。

而非制冷红外产品的发展时间较短,2019 年和 2020 年收入金额分别仅为 0.00 万元和 111.24 万元,2021 年推出红外瞄具机芯及整机产品后收入增至1,759.52 万元,现已成为驱动公司红外产品收入增长的又一动力。电路模块及其他组件的各期收入金额分别为 659.92 万元、582.57 万元和 2,865.65 万元,2021 年收入大幅增长,主要系对 A0001、巍宇光电、通视光电等客户销售的成像处理电路、视频跟踪处理电路数量增加所致。

4.沪硅产业:大基金二期参与了公司定增

集微网消息,近日,有投资者在投资者互动平台提问:请问,大基金二期有投资入股贵公司么?

沪硅产业(688126.SH)4月21日在投资者互动平台表示,大基金二期参与了公司定增,并参与投资了公司控股子公司。

截至发稿,沪硅产业市值为688.10亿元,股价为25.19元/股,较前一日收盘价上涨0.92%。

5.TCL中环:持续推动度电成本降低,引导光伏产业链价格进入正轨

集微网消息,近日,有投资者在投资者互动平台提问:请问最近的硅片报价中不管是P型还是N型中182尺寸的较上个月都上涨,而210尺寸的却下降呢?

TCL中环(002129.SZ)4月21日在投资者互动平台表示,光伏围绕第一性原理“单位度电成本”,沿着“降本增效”及“大尺寸、薄片化”的技术路线不断发展。公司首发的210平台型技术涉及超百余项已申报专利及自有知识产权技术,带来更高的光电转换效率、更高的生产制造效率、大幅降低度电成本,产品技术优势显著,获下游客户认可。今年一季度,上游硅料的量价关系随供给充足得到缓解,整体G12生态链通量优势进一步凸显,产品整体优势、成本优势显著。同时,结合工业4.0客制化柔性智能制造体系,能进一步放大G12硅片产品及成本优势。公司作为全球最大的硅片供应商,有责任、义务持续推动度电成本降低,引导光伏产业链价格快速进入正轨。因此,公司于4月6日公开报价中,将150μm厚度 210mm硅片价格由原来的8.2元/片下调至8.07元/片,加速构建“G12生态”,刺激下游需求,促进光伏平价上网,为绿色可持续发展贡献力量。

截至发稿,TCL中环市值为1387.30亿元,股价为42.90元/股,较前一日收盘价下跌0.65%。

6.一周概念股:引线框架市场有望回温 Ouster起诉禾赛科技能否扭转颓势?

集微网消息,自2022 年以来,半导体封测行业就出现了订单量下滑、产能利用率不足的情况。作为上游封装材料,引线框架市场也不可避免地陷入供过于求的状态,部分厂商存在较为严重的产能空置情况。

与引线框架厂商一样,手机供应链厂商也受困于下游手机市场需求不振,便开始降本,抢稼动率和清理库存,同时拓展XR、半导体、工业、穿戴、新能源、储能等新兴市场。

引线框架市场能否顺利回温?

引线框架作为集成电路的芯片载体,目前行业发展已经非常成熟,只能通过不断扩产,提高规模经济效应来降低成本。

自2020年引线框架市场进入景气周期以来,三井高、新光电气等日系厂商数次调整引线框架报价,但并未宣布扩产,而包括Haesung DS、长华科技、界霖科技、顺德工业、AAMI、康强电子、华天科技、华洋电子、新恒汇、永志电子在内的引线框架厂商纷纷扩充产能。

经过一轮扩产后,当前引线框架市场已经进入供过于求的状态,部分厂商将不再进行大规模的产能扩张。以康强电子为例,2022年产销量都同比下滑30%以上,产能利用率明显不足。新恒汇方面,产能空置的情况更为明显,2022年度产能利用率仅32.95%,且目前仍处于产能和产量爬坡阶段。

在消费电子市场需求持续疲软之际,以IGBT为代表的功率半导体已经成为当前引线框架行业的亮点。受益于新能源汽车、储能、光伏等市场需求,康强电子宣布将大力进军功率半导体的市场战略,加大对功率半导体框架的投入,培育新的业务增长点。同时,三井高、新光电气、长华科技、界霖科技、顺德工业等境外引线框架厂商也在强化车用、功率等市场布局。

同时,由于引线框架的主要原材料为加工后的合金铜片,因此,部分厂商的产品报价随国际铜价而定,当前铜价的回升也有利于引线框架厂商业绩回暖。

与铜价一样,经过长时间的去库存,引线框架市场似乎也迎来了一些起色。“目前看起来第一季应是全年谷底,第二季起慢慢回升。”界霖董事长蔡上元在近日举办的法说会上表示,公司持续开发模块引线框架产品,在IGBT、SiC领域皆有斩获,今年也拿到新客户订单,预计第3、4季大量出货,并看好第4季到明(2024)年第1季,日本和欧美电动车市场将会大爆发,引线框架市场有可能恢复到抢货状态。

长华科技董事长黄嘉能在法说会上也表示,第一季受农历春节影响,工作天数较少,Q1营收预估较上季减少约二成,将是全年低点,后续随着景气回温,营收可望呈现季季高。

手机供应链厂商该怎么“过冬”?

相对于引线框架厂商的乐观,手机供应链厂商却是直言:“受经济等下行压力的影响,整个2023年不会有好市场,现在整个经济环境都处于一个比较不确定的一个状态,当然,外循环会更艰难。”

针对如今的终端市场,有业内人士认为,从成长动能来看,以新能源市场为例,在新能源汽车市场向好之时,各家都疯狂向这一市场进攻,以前,假如说是有3家供应商,现在可能会更多。

竞争越来越激烈,好市场经此一遭,也难维持较佳的市况。另外一位业内人士则表示,手机市场更不用说,手机市场早已走过高光时刻,现在手机市场的拉货动能明显减弱。

在手机市场疲软之时,手机市场所造成的产能缺口颇大,而这个缺口,终端产品也远远无法填补。业内人士表示:“现在手机产业链上游供应商都在降本,抢稼动率和清理库存。”

其实,当业界人士意识到手机市场、PC市场进入存量市场后,它们便在养精蓄锐,为后赛做准备。在手机领域,一方面,它们继续推动工艺创新降成本、精益生产管理降成本、合理布局生产基地降成本,把握产品波动时机降成本,自动化、数据化生产降成本,提升行业竞争力。

同时,持续推进大客户战略,当然,除了内部的降本外,手机上游厂商们也将业务进行了扩展。那么如今能看得到的大的方向都有哪些呢?

集微网观察发现,在产品研发方面,手机供应链厂商们针对消费电子XR等新领域、动力、储能、高压电、光伏产品、医疗产品、工业互联网、智能制造、半导体等重点领域的新需求,积极研发相适应的新产品。其中跨足半导体、工业、穿戴、新能源、储能等领域均成为它们的首选动作。

Ouster起诉禾赛科技能否扭转颓势?

相对手机市场的低迷,新能源汽车市场需求可谓是火爆,但市场景气并未让所有激光雷达企业受益成长。在国外激光雷达企业集体受困的情况下,专利诉讼已经成为阻碍竞争对手经营发展的重要策略。

美国商业资讯(Business Wire)4月12日报道称,Ouster当日宣布,其已向ITC提起专利侵权诉讼,起诉总部位于中国上海的禾赛科技,要求ITC根据1930年《关税法》第337条对禾赛科技进行调查。Ouster还向美国特拉华州联邦法院提起了对禾赛科技的专利侵权诉讼,寻求禁令和金钱赔偿。

Ouster要求ITC调查进口的禾赛科技激光雷达传感器,认为后者相关传感器侵犯了其拥有的与激光雷达技术有关的五项有效且可执行的专利(美国专利11175405、11178381、11190750、11287515和11422236),同时要求ITC对禾赛科技发布禁令,禁止美国进口禾赛科技的激光雷达设备、部件和产品。

在上述事件发生后,禾赛科技回应称,Ouster的诉讼不合理,将依法保护自身知识产权。

事实上,早在2019年8月15日,Velodyne就曾向禾赛科技发起诉讼申请,称禾赛科技侵犯其美国NO.7969558号专利。而速腾聚创、Quanergy等业内公司均被Velodyne以侵犯其美国NO.7969558号专利为由起诉过。

不过,禾赛科技被起诉时,正在冲击IPO上市,为了不影响IPO进程,禾赛科技选择迅速结束专利纠纷,支付了1.6亿元专利许可补偿,双方还于2020年6月24日签订《诉讼和解和专利交叉许可协议》,该协议有效期限至2030年2月26日。

随着2023年2月13日Ouster成功并购了Velodyne,上述协议被打破,Ouster再次对禾赛科技发起诉讼,且Ouster与Velodyne的诉讼诉求几乎一致。

根据公开数据,禾赛科技2022年实现营收12亿元,激光雷达交付量为8.05万台,同比增长467.5%,“超过8家美股激光雷达上市公司交付总和”,累计交付量首次突破10万台;重要的是,目前其仍手握数百万台订单,未来随着理想汽车等客户持续放量,其出货量仍将进一步快速提升。

作为比较,Ouster在2022年营收为4100万美元(合约人民币2.8亿元),激光雷达交付量为8600+台,2022年的新增订单约为7000万美元,均不及禾赛科技。

产品性价比也是企业竞争力的重要体现,随着产量提升,产品单价将会进一步下降,禾赛科技年产能达100万级的“麦克斯韦”工厂将于今年下半年实现全面量产交付,届时有望通过大规模量产继续摊薄生产成本,提升盈利能力的同时,也将对包括Ouster在内的同行形成压力,专利诉讼已成为部分国际公司防守的手段之一。

更多新闻请点击进入爱集微小程序 阅读

1.小米新设机器人技术公司

2.日本重要矿产项目将获政府一半补贴

3.芯片制造商们警告产业放缓比预期要久

4.美国警示欧盟四国注意俄罗斯设法避开制裁

5.ARM加入芯片制造战局,拟自行打造先进半导体

6.美国联邦通信委员会:重审外国通信设备执照

7.沪硅产业:大基金二期参与了公司定增

8.东方理工与宁波镇海区共建研究院

球分享

球点赞

球在看