i-BrainScience | 用脑科学治愈你的冬日emo

🧠 脑科学实验室 Vol.5

关于冬日emo

全文共计3678字

阅读时间约7min

为什么冬天有更多的emo时刻?

我们的神经递质和激素水平会因季节交替产生变化,而一旦人体激素平衡被扰乱,就可能会出现一系列情绪失调。

以下是扰乱我们激素平衡,从而引发冬季不良情绪的一些主要原因。

| 缺少的血清素

在纬度较高的北半球,大部分地区(如北美、北欧)的冬天会从11月延续到次年3月,十分漫长,且在冬季日出较晚,日落较早(如北欧某些地区冬季10点日出、4点日落),导致长时间日照不足。

研究发现,光照与抑郁情绪有很大关系。一项由澳大利亚墨尔本贝克研究所开展的研究显示:大脑中血清素的周转量会受到日照量的影响,血清素含量在晴天高于阴天。而血清素是天然的情绪调节剂,缺乏血清素会导致情绪低落、注意力难以集中。

| 过剩的褪黑素

另一种影响人情绪状态的物质是我们熟悉的褪黑素。褪黑素是由大脑松果体分泌的一种激素,在白天分泌少,夜晚分泌多,因此可促进睡眠。秋冬季节昼短夜长,褪黑素分泌增多,容易让人感觉精神不佳。

| 被想念的维生素D

维生素D被称为“阳光维生素”,在天然食物中含量很少,人体内大部分维生素D都来自太阳光紫外线照射的合成。

研究表明,缺乏维生素D很容易让人陷入负面情绪中。在日照本就不足的冬天,我们习惯缩在羽绒服和厚毛衣中,和夏天相比,皮肤接触阳光机会大大减少,人体自身合成的维生素D也就会减少,进一步滋长了emo情绪。

emo的“细分赛道”

心境低落,悲观绝望

思维迟缓

意志活动减少

而当躁狂、轻躁狂发作时,核心症状主要表现为“三高”:

心境高涨,喜悦兴奋的情绪持久、强烈

个体的思维比语言表达的频率更快,且在不同话题之间快速转换

活动增多,制定的计划宏大、不切实际

双相障碍中的抑郁发作症状与单相抑郁症非常相似,首次发病时又往往以抑郁症状出现,因此临床上经常难以区分。正是因为大部分患者都是在抑郁期就医,双相抑郁很容易被误诊为抑郁症。然而,一般的抗抑郁药物由于会引起情绪的矫枉过正,并不能用于治疗双相抑郁,因而误诊的结果比较危险。

用脑科学拥抱冬日emo

在大脑中,处于核心但比较靠外大脑边缘系统负责加工我们的情绪。溯源大脑运行机制,脑科学是帮助我们认识、解决情绪问题的有效方式。

北京大学IDG/麦戈文脑科学研究院王征研究员专门针对抑郁症治疗进行研究。他介绍到,抑郁症的一线治疗方案通常有心理认知治疗和药物治疗。

但传统的临床抗抑郁药物有很多缺陷:

起效慢,患者一般需要服用几周甚至几个月后才有所改善

药效持续时间短,病人需要长期不间断服用药物

疗效有限,近25-40%的患者现有药物没有很好的响应

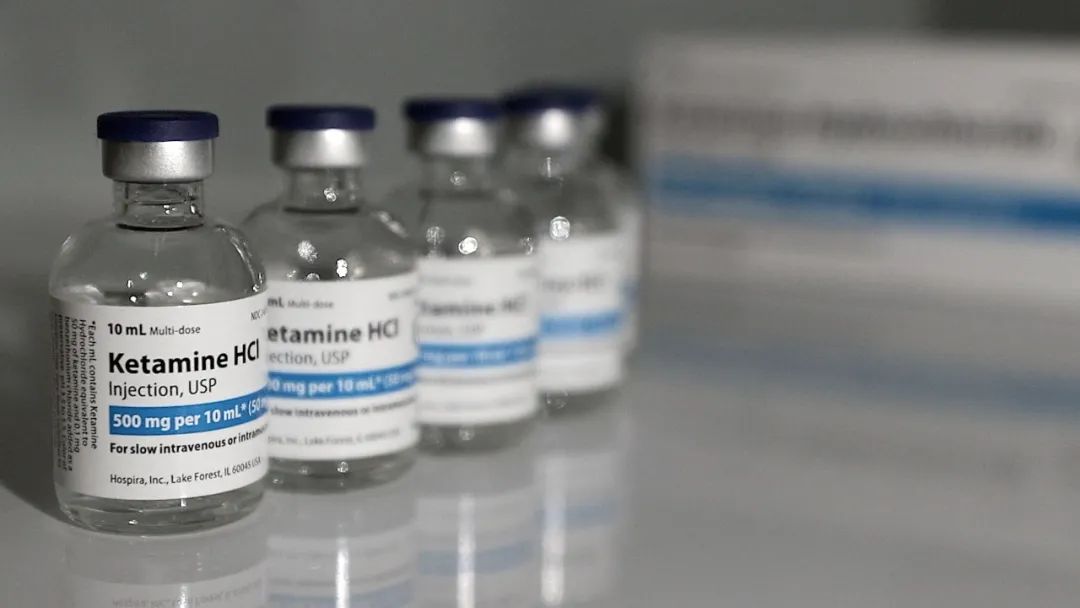

近年来,临床实验发现氯胺酮具有快速而持久的抗抑郁效果。于是,王征研究员与浙江大学胡海岚教授团队展开合作,于2015年率先在猕猴模型上利用功能磁共振成像和图论脑网络分析方法,发现氯胺酮优先靶向调控内侧前额叶环路,结合磁共振成像技术来开展药物干预治疗复杂脑疾病的方法,也开拓了该领域的全新发展方向。

氯胺酮英文名为Ketamine

此外,王征的研究也对抑郁症患者的手术治疗提供了帮助。由于常规药物、认知行为治疗以及物理治疗并非对所有抑郁症患者有效,深部脑刺激是很多抑郁症患者康复的希望。

今年10月,王征课题组得出了最新研究成果:利用磁共振影像技术获取难治性强迫症患者的大脑图像数据并构建全脑联接网络模型,之后采用人工智能算法分析患者在接受神经调控手术治疗前后的脑网络特征,揭示深部脑刺激和毁损术这两种手术如何调控神经环路,进而改善患者症状,为个体化术前治疗方式筛选、术后康复评估提供客观的影像学依据。

|逐步被发现的双相障碍发病机理

想治疗双相障碍,首先要了解其发病原理。

不同于抑郁症,目前基于易感基因和环境压力的动物模型尚无能够表现出双相障碍的躁狂和抑郁情绪交替发作的核心症状,因而被认为是一类典型的多基因疾病。

在领域内对双相障碍机理的深入了解长期陷于停滞的状态下,清华大学IDG/麦戈文脑科学研究院姚骏教授课题组的研究,对双相障碍的发病机理的理解起到了推进作用。

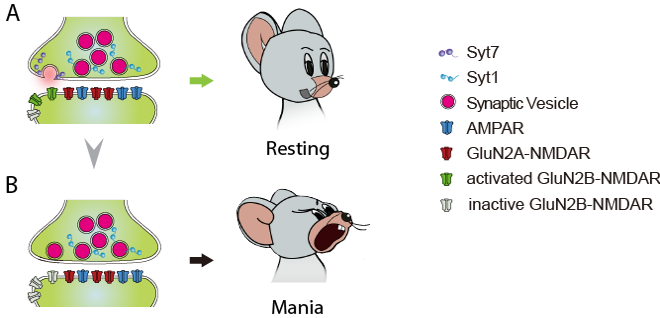

姚骏教授课题组采用诱导多能干细胞(iPSC)技术,对双相障碍病人的海马神经元进行了转录组和功能分析,提出了该类疾病的高遗传率足以证伪多基因发病假说的观点,根据课题组的研究结果构建了新的致病模型,从三个层面推导了BD发病的可能机理:

分子层面:某条给定的分子机制的缺陷是发病和遗传的枢纽

神经环路层面:该分子通路缺陷在不同脑区和不同亚型神经细胞中起作用,综合形成高度复杂但又高度一致的双相行为表型

遗传学层面:易感基因虽然各自功能不同,但最终都会通过某种方式影响该分子通路。

姚骏教授介绍,精神疾病的另一大特点是它往往与外周疾病并发,而双相障碍的主要外周并发症是心血管疾病、糖尿病和代谢障碍。在双相人群中,有胰岛素代谢异常的病人比例超过40%。

因此,课题组假设:胰岛素分子机制的缺陷可能在双相障碍和代谢障碍中同时起主要作用,在脑中可能引发精神行为异常,在外周则可能引起代谢异常。

姚骏课题组通过对超过1400位BD患者和1200位健康对照进行测序研究,从病人中鉴定出介导胰岛素释放的Syt7基因存在5个突变,但是在健康对照中该基因无突变,证实了Syt7基因是BD的易感基因。

进一步研究中,姚骏课题组以Syt7基因敲除小鼠神经元和双相病人iPSC分化神经元为模型,阐明了双相躁狂发生的机理,揭示了氯胺酮类药物对双相抑郁具有理想疗效的原因,论证了针对GluN2B-NMDAR进行药物研发可能是治疗双相抑郁的较佳途径。

|老年人的“坏情绪”容易被忽视

提到抑郁症,也许我们会先想到处于高压下的中青年。而相比这些显性的焦虑群体,老年人的抑郁症状则常常被我们忽视,甚至不被人理解。

当下,老年抑郁症识别率低、治疗不充分,而阿尔茨海默症(以下简称AD)与抑郁症也关联密切。

北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室BABRI团队陈姚静教授介绍到,有80%的AD患者会表现出各种行为和心理症状。因此,明确鉴别神经精神症状的病理机制,对于患有AD老人的治疗和管理具有重要意义。

陈姚静教授团队总结归纳了神经精神症状在AD疾病过程中出现的时间,发现淡漠、抑郁、焦虑、易怒、激越、睡眠障碍和异常运动行为等症状大多出现在临床前AD或遗忘型轻度认知障碍阶段。

此外,研究也总结了AD患者中各症状的大脑损伤模式:总体而言,前扣带皮层是所有症状共同损伤的区域,并且前额叶区域,尤其是眶额叶皮层,也是与大多数神经精神症状相关的关键区域。相比之下,前扣带-皮层下回路与AD的淡漠相关、额叶-边缘回路与抑郁相关、而杏仁核回路与焦虑相关。

通过研究,陈姚静教授认为,神经精神症状与AD之间可能存在两种连接机制:

神经精神症状是AD病理的结果。AD影响潜在行为、情绪或精神的关键脑区,因此神经精神症状可能是神经退行性疾病的非认知表现。

神经精神症状和AD病理是某些共同病理过程的结果。在这种情况下,神经精神症状与AD病理没有因果关系,而是存在第三个因素,如脑血管疾病或白质改变导致了AD和神经精神症状的发生。

写在后面

emo会在冬日和日常生活的任何时间发生在任何人身上,是再正常不过的一种情绪。

在漫长寒冬,我们也可以试着打造鲁迅体快乐生活:和朋友的一通电话、自己享受一顿热气腾腾的火锅、在晴朗的天气到公园散步晒太阳......所有微小的幸福都有强大的治愈能力。

而为了抑郁症、双相障碍和其他精神类疾病患者的健康,科研工作者始终在努力攻关精神类疾病的致病机理,寻找精准、可靠的生物标记物进行客观地评价与诊断抑郁症,积极开发快速、高效、疗效持久的新型抗抑郁药物,研制脑机接口等人工智能“黑科技”改善情绪体验。

我们有理由相信:

“横竖都能看到精神类疾病被接触的曙光,这一天大抵不会太远了罢”。

往期脑科学文章